つながる

CONNECT

CONNECT

さて、「御金荷の道」とはどのような道を指すのでしょう?

佐渡金山は2024年に世界遺産に登録されており、その名のとおり佐渡で金が採れることを知っている人は多いかもしれません。

佐渡島では、古くから島全体で金や銀などの鉱物資源が豊かであることが知られ、独自の技術を用いて手作業で鉱物の採掘が行われていました。明治時代以降は、近代化によって外国の技術を導入するようになり、機械を用いて効率よく採掘を行うようになりました。

佐渡金山は、大勢の人々が手作業で大規模な採掘を行っていたことが高く評価され、世界遺産に登録されたのです。

このように、佐渡島で採掘された金をはじめとする鉱物は、大変貴重なものであり、貨幣を製造する材料として利用するために江戸、つまり現在の東京まで運ぶ必要がありました。

当然、車や鉄道などの交通機関が発達していた時代ではないため、佐渡から東京まで徒歩や馬で運ぶことになります。

このときに金を運んだ佐渡から東京までの道のりを「御金荷の道」と呼んでいます。

御金荷の道 金の道MAP (ホームページより引用)

今回の「御金荷の道ウォーク」は、金山のある相川から、島外へ金を運び出していた小木まで約40キロ。相川の街中や峠道など計6キロほどを歩き、バスにも乗りながらルートをたどりました。

当日は朝8時に佐渡奉行所跡に集合、江戸時代の衣装に着替え、千両箱を模した箱を担ぎ、出立式を行いました。

奉行役の方を先頭に2列になって歩きます。今年の参加者は約80人、準備された衣装の数よりも多くの人が参加し、中には小さい子も一緒に歩く姿が見られました。

出立式の様子

歩いたのは10月のはじめの午前中、小雨の降る日で少し涼しく感じました。これが夏の暑い日や冬の雪のある時期にも行われていたことを考えると、とても過酷であることが容易に想像できました。

列になって当時金を運んだ道を歩きます!

はじめに高台にある佐渡奉行所跡から、きらりうむ佐渡の前まで歩きました。

この区間はアスファルトで舗装された道を歩いていましたが、次の中山峠の区間では舗装されていない細い山道を歩きました。この区間は標高が高く、傾斜のある、雨で少しぬかるんだ土の上を歩きます。私たちは歩きやすいスニーカーで参加しましたが、当時はもっと歩きにくい履物であったことを考えると、でこぼこできつい傾斜の道を金を担いで歩くというのは体力の必要な作業であったと思います。

中山峠の山道を歩く様子

中山峠の途中にあるキリシタン塚で休憩しました。ガイドの方によると、江戸時代にキリシタンを排斥する動きが日本全国で起こった際に、この地域のキリシタンを集めて処刑したという歴史があり、そのお墓があった地であるそうです。

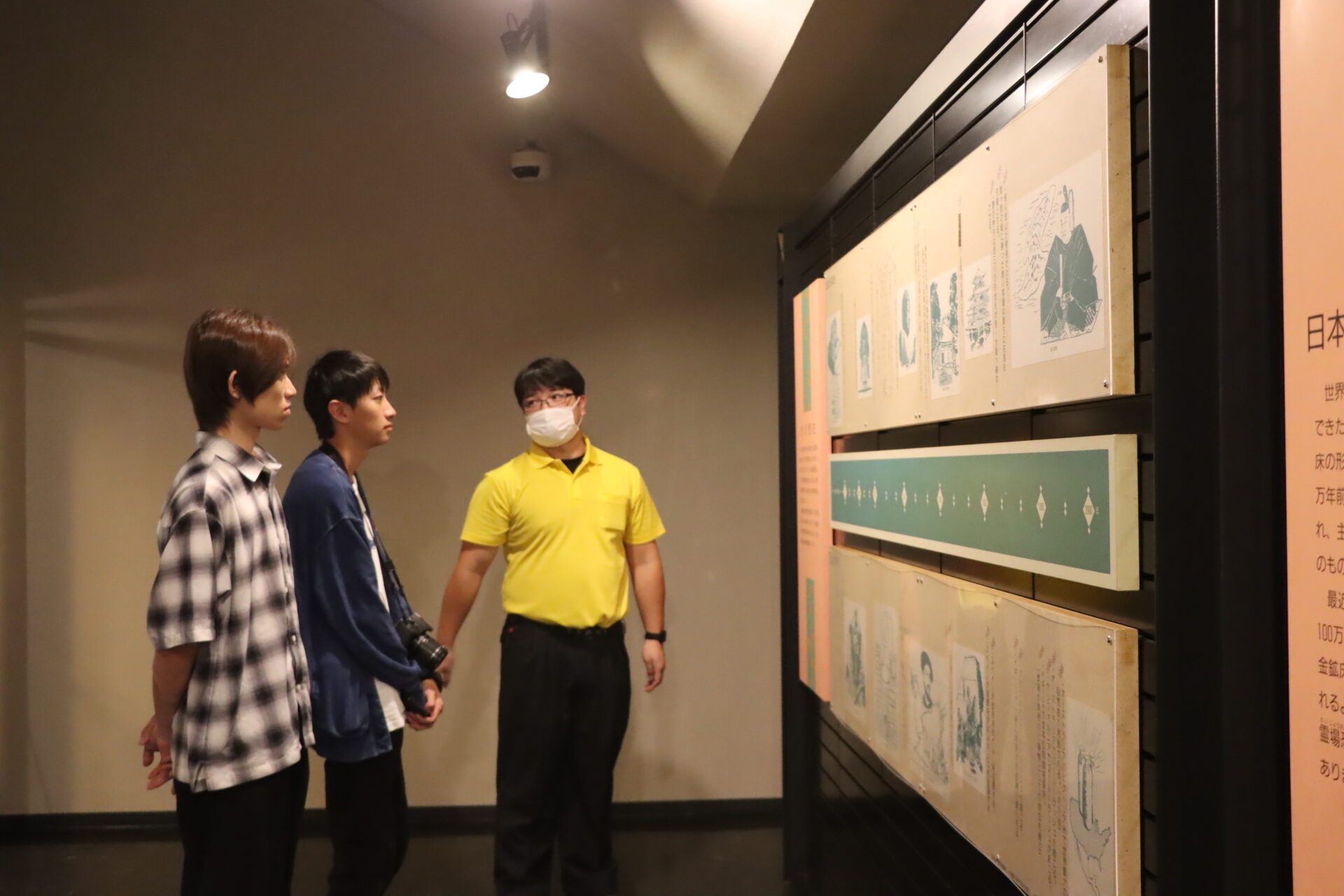

キリシタン塚でガイドさんからの説明を聞くいくらちゃんメンバー

バスでの移動の際は、ガイドの方が佐渡の歴史について解説してくれました。中でも印象に残ったのは、吉田松陰が佐渡を訪れた記録が残っているというお話です。

歴史上の有名人も注目するほど佐渡金山が大きな関心を集めていたことを知り、当時の日本にとって佐渡金山がどれだけ重要であったかが感じられました。

御金荷の道ウォークに参加後、佐渡西三川ゴールドパークを見学しました。

こちらでは、金の性質や、砂金が自然に発生する仕組み、採取方法、純度の高い金になるまでの過程、さらに佐渡における金にまつわる歴史などが展示されています。また、金を利用した製品や、佐渡で採取された鉱物も見学できます。

入口ではとても大きい大黒天の像がお出迎え…!

佐渡での金にまつわる歴史の解説を聞くいくらちゃん

続いて、佐渡で唯一ここでしかできない砂金採り体験に参加しました。

大きな水槽の中に砂が入っており、専用のお皿を使って砂に沈んでいる砂金を採取します。お皿には数段の溝が彫ってあり、すくった砂を水につけながら揺らし、お皿から砂を取り除いていくことで、砂の粒よりも重い砂金だけが中に残るという仕組みになっています。そのため、はじめに水槽の深いところの砂を多くすくうことが砂金を多く採るコツになります。

砂金の採り方を教わりながら砂を流す様子

実際に行ってみると、すくった砂を水で流すということが意外にも難しく感じました。揺らす作業が不十分だと砂の中にある砂金がお椀の底に沈みません。砂をたくさんすくっても、砂金がお皿の中に残らないことがありました。

砂をある程度流し終えたら、砂金があるかを確認します。砂金の粒がとても小さいことや、砂金以外にも光沢のある粒が混ざっていることから、見逃さないように注意が必要です。

水槽はお皿で砂がすくいやすいような高さになっていますが、実際に川で砂金採りを行っていたときは川底にかがんで作業していたため、長時間の作業は大変だっただろうと感じました。

残った砂を確認すると…

1粒だけ砂金が…!!

ここまでの一連の作業を行っても、採れる砂金は大きくて1mmほどのサイズ。今回の体験では運よく7粒の砂金を採ることができましたが、砂金には不純物も多く含まれており、純金に精錬するには相当量の砂金が必要になるそうです。

また、現在でも佐渡では川の底にある砂から砂金を採ることができるそうです。昔から長い年月にわたって採掘が続けられてきたにもかかわらず、今もなお砂金が採れるということに、佐渡の地質の特別さを感じました。

(※現在は法律により個人が勝手に砂金を採取してはいけないそうです。)

まとめ

2日間、様々な場所を巡り佐渡について多くのことを学ぶことが出来ました。

「御金荷の道ウォーク」では、はじめに6 kmを歩くという話を聞いたときは疲れを心配していましたが、実際には佐渡のきれいな海や自然に囲まれ、秋を感じながら歩くことで、疲れを感じないまま楽しく参加することができました。金を運んだ道をたどり、歴史について学ぶという体験でしたが、当時は本当に金を運んでいたことを考えると、かなりハードで体力が必要な仕事であったと思います。実際に自分が歩いたことで当時の人たちの努力を感じることができました。

「佐渡西三川ゴールドパーク」では、砂金採り体験を通じて、人々が協力して作業を行っていた歴史と島全体で鉱物が採れる環境の特別さを感じました。

全体を通して、金などの鉱物を採取するという一つの目的にたくさんの人が協力して発展していったという佐渡の歴史を知ることができ、当時の人たちへの尊敬の気持ちが湧きました。

歴史と自然の両方を体感できる佐渡は、2日間では体験しきれなかったほどの魅力がある場所だと思います。ぜひみなさんも一度佐渡を訪れて、その魅力を体験してみてください!

長岡技術科学大学 4年 小林 熙弥

以下オフショット

出立式前のいくらちゃんメンバー

休憩までもう少し…!

なんとか砂金がとれた!!

■佐渡から江戸へ「金の道」

HP:https://www.sado-g-road.jp/

■佐渡西三川ゴールドパーク

住所: 〒952-0434 新潟県佐渡市西三川835-1

TEL:0259-58-2021