ニュース

NEWS

NEWS

2025.05.14

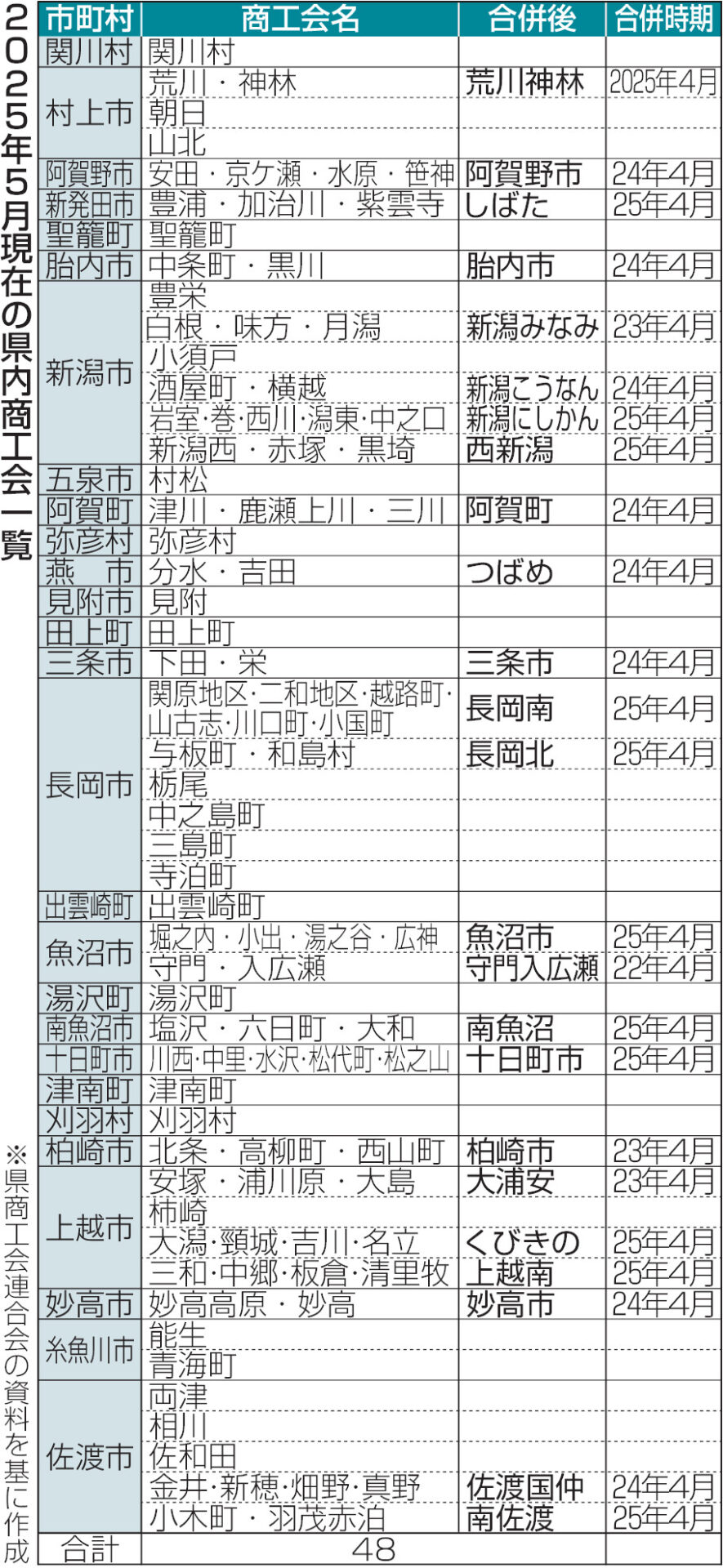

新潟県内に100以上あった商工会の合併が進み、4月1日時点で48に集約された。県は特例措置を設け、2025年4月までの合併を促してきたが、適用期限が過ぎ一段落した。背景には人口減少による会員数の減少や県の補助金削減がある。広域化後も従来のサービスを維持するため、合併した商工会はスケールメリットを生かしつつ支援の充実を目指す。(報道部・天谷友紀)

県内の商工会は基本的に旧町村単位で設立された。2021年3月時点で103あり、北海道に次いで2番目に多かった。しかし、高齢化や後継者不足で会員となる事業者が減り、会費収入は減少の一途をたどった。さらに、県が財政危機に陥り、19年度に約33億円出していた県内商工団体への補助金を20年度から段階的に削減し、23年度は29億9千万円に減った。

補助金は主に人件費に充てられていたため、県商工会連合会(新潟市中央区)は県内各地の商工会に対し、原則「1自治体1商工会」とする合併協議の枠組みを提示した。県は25年4月までに合併すれば、合併後も一定期間、補助金減少を緩和する特例措置を用意。県商工会連合会はこの期日までの合併を促していた。

長岡市ではこの春、商工会の数が12から6に半減した。与板町と和島村が合併し「長岡北商工会」が発足。関原地区、二和地区、越路町、山古志、川口町、小国町の六つが合併し「長岡南商工会」が誕生した。

長岡北は合併により会員数は約280人となった。本所は与板に置き、和島は職員が3人の事務所となった。長岡北の中村登会長は「20年前に県内全域で市町村合併が進んだので、商工会の合併も仕方がない」と語りつつ、前向きに捉えている。

利点の一つにスケールメリットを挙げる。本年度は両地域で年末セールを予定。参加店舗が2地域となることで買い回りを促し、地域経済の活性や売上増を目指す。

また、二つの青年部が一つになり、まとまった人数が確保できるようになった。2地域の祭りやイベントで協力関係を築きやすく、ブースの出店などで盛り上げたり、交通誘導に協力してもらったりする効果も期待できるという。

中村会長は「単独では青年部や女性部の活動が厳しくなっている商工会もある。頭数が増えればできることも増え、組織の活性化につながる」と期待する。

県商工会連合会によると合併協議の際、地域からは事業者サービスの低下、地域行事への影響を懸念する声が上がっていたといい、広域化による不安払拭は今後の課題となる。

新たに発足した商工会では、旧商工会の建物を「支所」や「事務所」に衣替えして活用したり、支所を設置しない場合でもオンライン相談の環境を整えたりして、合併がマイナスとならないよう支援の充実を目指す。出張相談会を拡充し、きめ細やかな対応を心がける商工会もあるという。

県の特例措置終了後も各地域の人口減少が進み、会員事業所の減少は不可避とみられる。一方、補助金は、県の人事委員会勧告を受けて人件費を見直した結果、24年度は31億円、25年度は32億円と増えている。

今後の方針について、県地域産業振興課の神山美幸課長は「状況を見極めつつ商工会連合会と連携しながら、どのような対応ができるか検討したい」と話す。県商工会連合会の早川吉秀会長は「事業者の支援や事務局機能の強化、各地域の課題に寄り添った伴走型の支援をしていきたい」としている。