はたらく

WORK

WORK

最後は3社目、ITを使って生活やビジネスの幅広い分野で課題解決を図る「株式会社BSNアイネット」のレポートをお届けします。

授業登録などで使う学務システム、電子カルテやオンライン診療、給与システム、水道会計システム…。私たちの生活は、さまざまな場面でITの技術に支えられています。

こうしたシステムを手掛けているのがBSNアイネットです。企業や法人、病院などを顧客とし、ITで業務の効率化をサポートするのが仕事です。「企業対企業」のビジネスを指すBtoB企業として一般消費者からの認知度は高くないとしつつも、「お客様を通じて、皆さんの生活のより良くするところに貢献しています」と担当者は話しました。

BSNアイネットにおじゃまします

BSNアイネットは、BSN新潟放送の兄弟会社。創立はパソコンが一般家庭に普及し始めた約30年前から大きくさかのぼる1966年です。「インターネットや情報資産といった言葉が出るよりも前から、情報資産を預かり、運用、活用していく業務をしていました」と、この分野で積み重ねてきた歴史の長さに触れました。

売上高は毎年135億円を推移。新潟県内に本社があるIT企業で唯一の売上高100億円以上だそうで、「長年の安定性が反映されて、新しいことに挑戦する経営基盤があります」と語りました。他の県内IT企業が東京の企業からの受託開発が多いのに比べ、さまざまな仕事を引き受けていることも特徴の一つとのこと。「一つの柱に頼り切ることなく、他の事業で巻き返せる安定性があります」と解説しました。

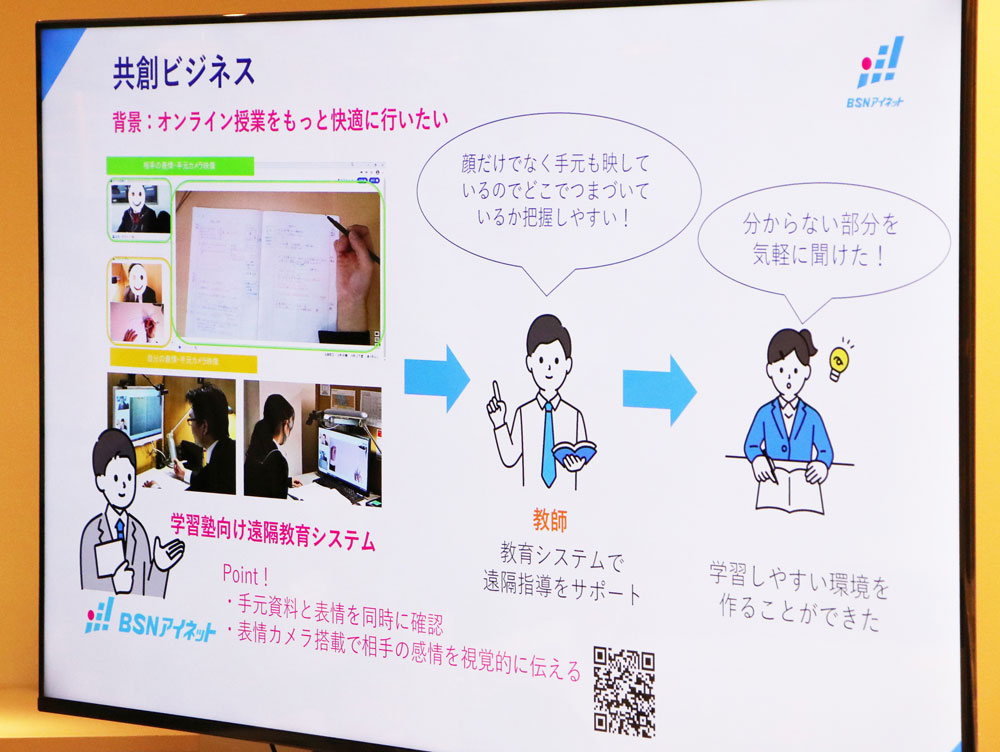

近年取り組みを進めているという「共創ビジネス」。ITの可能性の大きさも感じました

近年はITを使って顧客とビジネスを創出する「共創ビジネス」に取り組んでいるそうです。

実例に(1)学習塾と連携して山間部や離島へオンライン授業を提供するシステム、(2)技能伝承へ視線や手元をデータ化し、次世代が学べるシステムの開発を挙げました。

「ITは掛け合わせ次第で何でもできるツール。何を掛けるかの視点が求められます」と話しました。

担当者は「お客様の課題や悩みをICTの技術と知識を使って解決すること」と説明しました。理系のイメージが強いですが、文系出身者もいるとのこと。「(就職への)ハードルを上げてしまわないで」と語り掛けました。

仕事の説明や就活のアドバイスを聞く学生

システム開発では、顧客から要望や必要な機能、業務の流れなどを細部までしっかりと聞き取る「要件定義」をまず行います。その上で設計書を起こして開発。「(パソコンの作業ばかりと思われがちだが)エンジニアは意外としゃべります」。開発の後はテストをし、問題なく動くことを確認して納品。業務上のイレギュラーが起きた場合は保守…と続くそうです。

営業活動から保守まで一貫して行っていることがBSNアイネットの強み。企業によっては要件定義のみ、テストのみといったことも多いそうで、「IT企業を目指す人は、その企業がどこを手掛けているのかを深堀してほしい」と話しました。

現在入社3年目の社員から体験談を聞きました。

聖籠町出身で東京都の大学を卒業し、Uターン就職。首都圏の生活は新入社員の給与では苦しいとして、給与を自由に使える実家暮らしを選択したそうです。新潟のゆったりした雰囲気やご飯のおいしさなども決め手になったと言います。

学生の質問に応えながら経験を話す若手社員

IT企業へ興味を持ったのは「大学時代に情報処理の授業が好きだった」から。アルバイトの接客で人と関わる面白さも感じていたことから、情報処理と顧客との関わりの両方ができるシステムエンジニア職を選んだそうです。

仕事上の苦労について「お客様が使う専門用語を知っておかないと、業務が理解できません。IT用語と同時に、他分野の言葉も覚えていく大変さはあります」と話しました。一方で、「仕事が忙しいイメージがあるが、そんなことはない。残業ゼロの月もあります」と説明しました。

専門資格を取得し、実際に業務で活用できたときのやりがいも笑顔で語りました。

学生を出迎えてくださった担当者は「企業研究で選択肢を考えるに当たって、自己分析がとても大事」と力を込めました。そこで自己紹介を考えて発表するワークに挑戦しました。

学生に話しかける担当者

自分のキャッチコピーを作ったり、目標設定で3つの視点となるWill(やりたいこと)、Can(できること)、Must(すべきこと)を考えたりして2分間で発表します。担当者は「自分がこの企業にふさわしい『人財』であるとアピールすることが必要。強み、特徴を分かりやすく言い換えられる語彙力を育てよう」と呼び掛けました。

また、Will、Can、Mustの3つがマッチすると、やりがいになると説明。「マッチする部分を広げられるようになってほしい。そうすると仕事が楽しくてしょうがなくなる」と笑顔で話しました。

担当者は「学生時代に引き出しをたくさん作って」とのアドバイスも繰り返しました。「自分の歴史や好きなことをたどり、引き出しを増やすほど、社会人となったときに面白い発想ができる」。新たな視点が求められる共創ビジネスでも「皆さんが引き出しを持ってきてくれることを期待しています」と話しました。

やわらかい笑顔で送り出してくださった社員の皆様