はたらく

WORK

WORK

岡アナウンサーへのインタビューの後、取材してきた素材をニュースに仕上げる番組制作の現場や、夕方のニュース番組のリハーサルを見学させていただきました。

まず、ニュース番組ができる順番は以下の①~⑨のようになっています。

①番組放送前日に、デスクが次の日の取材の予定を立てる。

デスクとは、番組制作現場において制作全体を統括するリーダーのような立場のスタッフを指します。取材予定の管理、原稿の確認、放送内容のチェックなど、番組制作に関わる全てを管理する重要なポジションです。

②番組放送当日、取材を行う。

③カメラマンは撮影した映像を取り込む。記者は取材内容を基に原稿を作成する。

④デスクが原稿の内容やミスがないかチェックする。→原稿完成。

⑤アナウンサーが原稿を声に出して読み、読み終えるまでの時間を測定する。これによって、本番での尺が決まる。

この原稿を読む時間を測ることを「ラップをとる」と呼ぶそうです。

岡アナウンサーが原稿を声に出して読み、読み終えるまでの時間を測定する、「ラップをとる」様子。

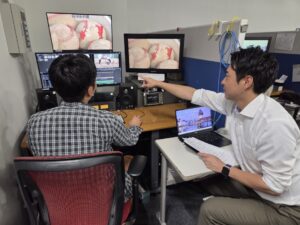

⑥編集スタッフが放送する映像をラップごとに作成する。

岡アナウンサーが決めた原稿を読む秒数に合わせて、編集スタッフが映像を作る。

原稿に対してどのような映像を流すべきか、編集スタッフと相談しながら映像を作っていくそうです。

⑦主要な部分のみリハーサルを行う。このとき、実際に放送される番組の手順でニュースの読み上げ、映像やカメラの切り替えが行われます。

実際の放送と同様に原稿を読み、映像がモニターに流れます。タイムキーパーと呼ばれるスタッフが秒単位で時間を管理しています。

見学中、一通りの流れを行った後、VTR後に行うアナウンサーのコメントが時間内に収まらないという場面がありました。このとき、岡アナウンサーがコメントを短縮することを提案し、同時にそのコメントが視聴者からどのように受け取られるのかを考えていました。時間がない中でも伝わり方を気にする姿に仕事への本気さを感じました。

リハーサルの様子

⑧ここまでの準備をもとに、夕方のニュース番組が始まります。

天気予報のリハーサル

⑨放送終了後、反省会を行い、ニュース番組制作が終了となります。

担当の方に伺ったお話ですが、放送内容やリハーサルを念入りに準備しても、放送前に災害が起きた際は準備した放送内容を全て差し替えることになるそうです。しかし、災害がいつ発生しても対応できるように訓練を欠かさず行っているとのことでした。

まとめ:

岡アナウンサーへのインタビューと、番組制作の現場、夕方のニュース番組のリハーサルの見学をさせていただきました。

ニュース番組は、私たち視聴者にとって当然のように毎日放送されています。しかし、その画面の中では何人もの人が協力して一つの番組を作っています。

誰に取材をして、どのような内容を視聴者に伝えたいか、伝えるためにはどのような言い回しをするべきか、映像と原稿が合っているか、カメラはどこを映しているか、聞き取りやすい声と滑舌で、秒単位で決められた尺の中で収まるように、緊急で伝えなければいけない情報が入ってきた際の対応など。自分が今回の取材で感じたことだけでも、テレビ局内では少なくともこれだけのことを意識されているとわかりました。たった一回見学させていただいただけではわからないような、細かい工夫が他にもたくさんあると思います。また、時期によっては特に忙しく、見ている番組の様子からは伝わらないようなピリピリした雰囲気で仕事をしていることもあるそうです。

アナウンサーさんやスタッフさん達の働く様子を見学し、日々当たり前のように流れるニュースの陰には、多くの人々が一つの目標に向かって協力し、支えている努力があると実感しました。

情報をテレビから伝えるという人々に与える影響が大きい仕事であるからこそ、カメラに映されない部分での仕事も責任を持って慎重に行われていたように感じました。

情報を扱う立場として、真剣に仕事に取り組む姿勢を感じた貴重な取材でした。

長岡技術科学大学 4年 小林 熙弥 (撮影:敬和学園大学 4年 森岡 春佳 , 開志専門職大学 4年 東 美希)